《吸血鬼莱斯特》:从永生诅咒到摇滚救赎,一部吸血鬼史诗的自我重构

——当安妮·赖斯的哥特宇宙遇见流媒体时代的叙事革命

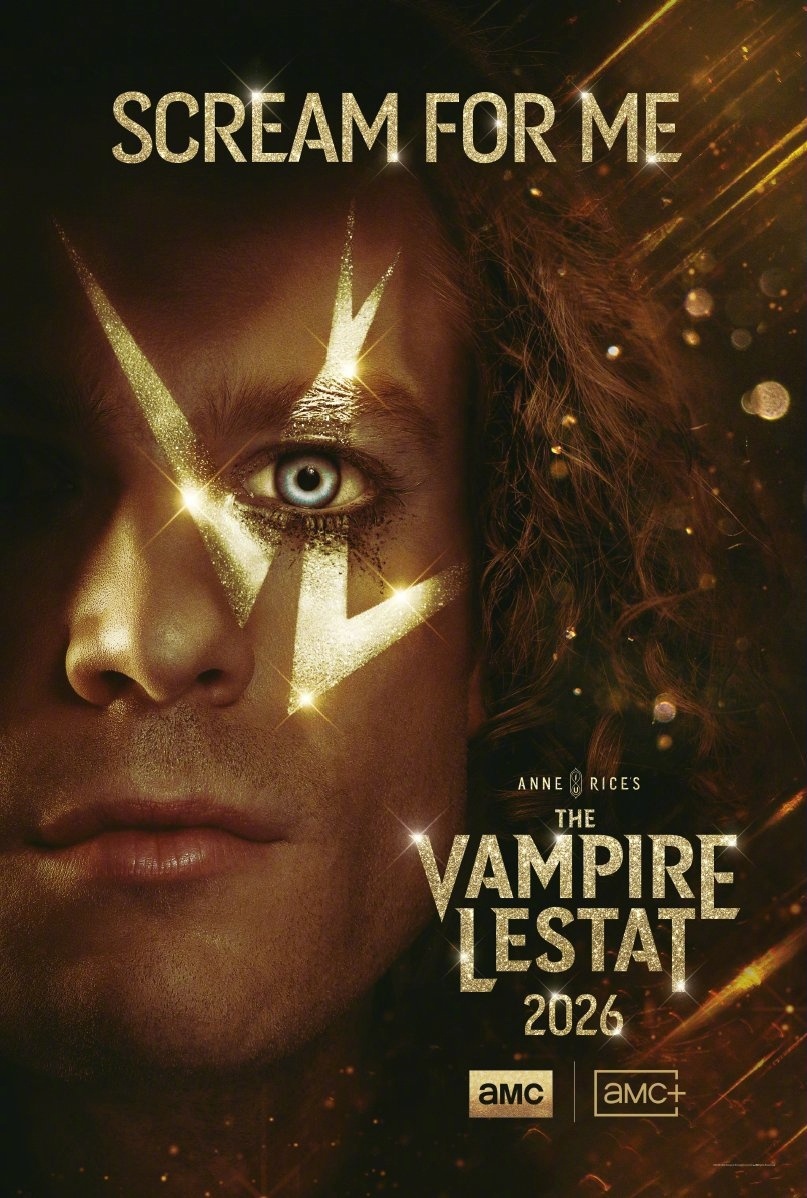

亚马孙网讯 2025年10月,《夜访吸血鬼》第三季《吸血鬼莱斯特》正式宣布杀青,这部由AMC出品、改编自安妮·赖斯“吸血鬼编年史”的剧集,将于2026年登陆荧幕。新季以莱斯特组建摇滚乐队巡演为核心剧情,融合1970年代的音乐狂潮与永生者的身份焦虑,在视觉与主题上实现双重突破。当莱斯特以“纠正历史”之名踏上舞台,他不仅是在反抗畅销书对他的“潦草描述”,更是在进行一场关于记忆、艺术与救赎的宏大实验。

一、 叙事革新:摇滚乐作为吸血鬼的现代性宣言

第三季的剧情设定于1970年代,莱斯特因对《夜访吸血鬼》一书中扭曲其形象的描写愤慨,决定以摇滚乐为武器重塑叙事权。这一设计巧妙地将吸血鬼的永恒生命与流行文化史结合:莱斯特亲身经历古典乐、爵士乐到摇滚乐的演变,其音乐风格必然融合多个时代的印记,正如配乐师丹尼尔·哈特所言:“他活了几百年,不应被单一音乐类型限制”。摇滚乐不仅是莱斯特的表达工具,更成为吸血鬼与现代社会的隐喻桥梁。乐队巡演的场景——炫目灯光、狂热观众、震耳欲聋的吉他——象征永生者在消费主义时代的自我商品化。而莱斯特的舞台人格“摇滚明星打扮的小丑”,则暗合其作为边缘者始终在表演身份的悲剧性。此种设定延续了安妮·赖斯原作中对“异类生存策略”的探讨,但以更当代的方式呈现。

二、 角色弧光:莱斯特的创伤与群像的深度拓展

本季在推进莱斯特主线的同时,大幅拓展配角网络。新加盟的詹妮弗·艾莉饰演莱斯特之母Gabrielle,其角色背景(探险家与吸血鬼)可能揭示莱斯特对人类情感的矛盾态度;而克里斯托弗·海尔达尔出演的Marius(阿尔芒的转化者),则串联起吸血鬼族群的权力谱系。莱斯特的内心冲突仍是叙事核心。主演萨姆·里德强调,莱斯特始终无法摆脱克劳蒂娅之死的愧疚,这一创伤可能通过闪回或幻觉形式重现。而路易与阿尔芒的回归,则延续了系列对复杂情感的刻画:路易的道德挣扎与阿尔芒的操控欲,在乐队巡演背景下可能演变为更极端的权力博弈。尤其值得注意的是,克劳蒂娅以“鬼魂”形式出现的可能性,将为剧情注入哥特式悬念。

三、 视觉美学:1970年代复古与超自然元素的融合

为还原1970年代的音乐场景,剧组在服装与场景设计上极致考究。预告片中莱斯特的亮片装、羽毛装饰与烟熏妆,致敬了大卫·鲍伊等华丽摇滚偶像;而巡演舞台的霓虹灯光与烟雾效果,则营造出迷幻氛围。这些元素与吸血鬼的超自然特质结合,形成独特视觉语言——例如,莱斯特的獠牙在舞台灯光下若隐若现,暗示其双重身份的矛盾。拍摄地选择新奥尔良与苏格兰,延续系列对地理象征的运用。新奥尔良的湿热沼泽代表吸血鬼的欲望本源,而苏格兰的古堡与荒原则呼应其永生孤独。此种空间对比,强化了角色在“原始本能”与“现代适应”间的撕裂感。

四、 主题深化:历史书写权与身份重构的永恒命题

莱斯特对“辣鸡畅销书”的反抗,本质是对叙事垄断的挑战。剧中虚构的《夜访吸血鬼》一书由记者丹尼尔·莫洛伊撰写,其内容基于路易的片面回忆,而莱斯特的乐队巡演则是要打破这种“他者叙事”,实现自我书写。这一情节暗合当代社会对话语权的争夺,尤其呼应流媒体时代个体通过社交媒体“自我造神”的现象。同时,剧集通过吸血鬼永生设定探讨身份流动性。莱斯特从18世纪演员变为摇滚明星,其身份转换不仅为生存,更是对“真实自我”的持续追寻。编剧罗林·琼斯指出:“莱斯特的表演型人格并非伪装,而是他理解世界的方式”。这种哲学层面的叩问,使作品超越类型片局限,触及后现代身份认同的普遍困境。

五、 制作野心:AMC“永生宇宙”的基石与流媒体策略

作为AMC“安妮·赖斯永生宇宙”的核心项目,《吸血鬼莱斯特》承担着串联《梅菲尔女巫》等衍生剧的任务。新角色吸血鬼女王Akasha(希拉·阿蒂姆饰)的引入,可能为未来《吸血鬼女王》独立剧集埋线;而神秘组织“泰拉马斯卡”的支线,则已确认开发衍生剧。制作团队采用电影级标准,如使用实景搭建与特效结合还原1970年代演唱会现场,并邀请摇滚史顾问确保细节真实。此种高投入反映流媒体平台对IP宇宙的重视——通过单一成功项目辐射多内容矩阵,最大化用户黏性。

结语:在鲜血与吉他声中,重铸永生者的现代寓言

《吸血鬼莱斯特》的终极价值,在于它将吸血鬼神话从哥特城堡推向摇滚舞台的勇气。当莱斯特在聚光灯下嘶吼时,他面对的不仅是台下狂热的观众,更是整个吸血鬼族群的现代性困境:在永恒的生命中,艺术能否成为超越暴力的救赎? 萨姆·里德的表演或许正回应了这一点——“莱斯特的摇滚乐不是消遣,而是他存在意义的最后一次赌博”。2026年,当这部作品正式播出时,它或将成为吸血鬼题材的又一次革命:不再是黑暗中的低语,而是聚光灯下的咆哮。而它的启示或许在于:真正的永生,不是肉体的不朽,而是故事在每一次重述中获得的新生。